co-ed Cafe(コエドカフェ) vol.30

今回のco-edCafe(コエドカフェ)では、日本で2校目のイエナプランスクール教員で、オランダで2年間暮らしていた川崎先生にご講話いただきました。「イエナプラン」とは何なのか、日本で「イエナプラン教育」を行うことの難しさなど様々お話しいただきました。

「イエナプラン」とは

イエナプラン教育はドイツの教育学者でイエナ大学の教授を務めた「ペーター・ペーターセン」が1927年に発表しました。

ペーターペーターセンは「『小さなイエナプラン』(1927)」という本を書いており、そこでは3つのポイントが挙げられており、①「自由で一般的な民衆学校」であること、②「学校は、先生・児童・保護者・地域が関わる共同体」であること、③「児童の幸福」を第一に考えることが重要といわれています。

イエナプランの特徴を大きく3つにわけると、「異年齢学級」「リビングルーム」「対話、遊び、仕事、催し」になります。

その中でもイエナプラン教育で真っ先に頭に浮かぶ「異年齢学級」の取り組みについて。オランダのイエナプランスクールでは4歳の誕生日を迎えた次の日から学校に通うことが出来るので、日本のように4月に入学式を行うという慣習はなくバラバラと入学してきます。4~5歳が一緒に学び、6~8歳が一緒に学び、9~10歳が一緒に学ぶといった学級になっています。

さらにイエナプラン教育について細かく特徴を紹介します。

- ペタゴジカルシチュエーション

遊びの中に数字を取り入れたり、言葉を取り入れて、算数や国語を学習します。遊びの中に、工具を使ってモノづくりができるような環境もあります。 - リビングルーム

家の中のリビングと同じような感じで学校にソファが置いてあり、子どもも先生もくつろげるようになっています。これは、「学校は作業場・工場、仕事場とは違うんだよ」ということを意味しており、お互いに語れる、オープンな状況をつくっています。「語れる」というと「騒がしさ」を想像するかもしれませんが、イエナプランではあわせて「静かに考えて、静かに振舞うこと」も育成しています。そして教師の言葉も制限されていて「先生も言い過ぎないようにすること」「学びを尊重すること」を促されています。

- 対話、遊び、仕事、催し

遊びが学びに通ずるという考え方を大切にしています(※1教育学者フレーベルの考え方)。また、仕事中であったとしても静かに黙々とやるだけではなく自由な対話が重要だと考えています。

- サークル対話

4~5歳の子でも落ち着いて対話できるように練習しています。

- 遊び

校庭は遊びの中で学べるような工夫がしてあります。たとえば日本ではほとんど見ませんが、転んだら確実にケガをするような石畳が校庭に敷き詰められていますし、鉄棒も端ではなく真ん中に置いてあったりします。また日本ではあまりみないものとして、部屋の中で砂であそべる環境もあります。

- 仕事

たとえば4~5歳の学級では、自分が何をして遊びたいかを選ばせるところから始まります。次はこれ、次はこれと自分で選択して考えながら遊びます。読み書きが出来るようになったら、自分自身の「課題カリキュラム」をたてて学習をし始めます。集中できない時はヘッドホンをする子もいますし、お互いに教え合ってる子もいます。こういったことを幼児から行うことによって、学習をしながら、仕事の仕方を身に付ける形になってます。

- 催し

日本でいう、うまくいった総合的な学習の時間に近いです。

- 評価

日本では、一般的には「先生が子どもを評価する」という形をとっていますが、イエナプランでは「自分のことは自分で評価が出来る」といった考え方を大事にしています。たとえば、児童は、自分の書いたものを仲間や教師が書いたものと、とりわけ印刷されたお手本とだったら比較することが出来ますし、あらたまった第三者が評価をしなくても自分の書いたものデキが分かったりします。

さて、話は変わりまして、オランダイエナプラン「20の原則」というものがあります。1~5は「人間について」、6~10は「社会について」、11~20は「学校について」です。その中でも注目したいのが原則1と原則20です。

- 原則1(最初)

どんな人も、世界にたった一人しかいない人です。つまり、どの子どももどの大人も一人一人がほかの人や物によっては取り換えることのできない、かけがえのない価値を持っています。

- 原則20(最後)

学びの場(学校)では、何かを変えたりより良いものにしたりする、というのは、常日頃からいつでも続けて行わなければならないことです。そのためには、実際にやってみるということと、それについてよく考えてみることとを、いつも交互に繰り返すという態度を持っていなくてはなりません。

つまり、自分も他の人も尊重し、社会をどう生きていくか、ということに重点を置いた考え方です。

イエナプラン教育がオランダで普及した理由

- 自由な文化

先にも述べましたようにイエナプランはドイツで生まれましたが、イエナプラン教育はオランダで最も普及しています。なぜオランダで発展したのか、実はオランダの文化が関係しています。

たとえば、オランダではカフェなどで合法で大麻が吸え、自分たちの責任の範疇で健康を害さないようにしなさい、といった文化です。もう少し踏み込むと売春も合法です。ただ、まだ自分では判断できない未成年を相手にしたらダメだよ、という決まりになっています。子ども達の育て方や大人の生活の仕方が、日本のように細かく決まっておらず自分たちの意思や考え方を尊重した文化です。

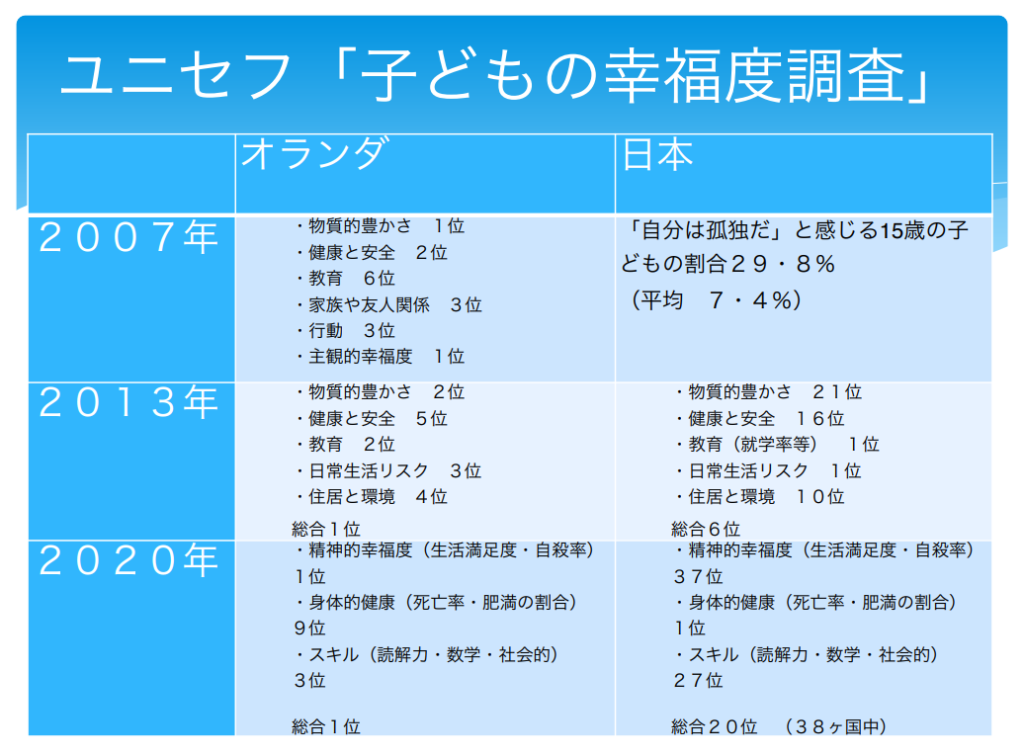

ではそういった「自由な文化」といった背景があることを踏まえたうえでオランダの子ども達の幸福度調査を見てみましょう。2007年、2013年、2020年と、調査対象38カ国でオランダは総合1位でした。

一方、日本は、教育(就学率等)が1位、日常生活リスク=安全性が1位、身体的健康(死亡率・肥満の割合)が1位であるにもかかわらず、他のスコアが著しく低く総合で20位です。

- 憲法:教育の自由

オランダの教育は、憲法23条で『教育の自由』が1917年に定められていて、「①設立の自由」「②理念の自由」「③方法の自由」が制定されています。それに驚くべきことに、公立校、私立校ともに授業料は全部国が負担することになっています。鉛筆もノートもなくなったら学校から支給してもらえます。親が用意するのは、せいぜいお昼のサンドイッチとジュースくらいなものです。

- 義務教育

5歳から義務教育が始まり、12歳から学びのコースが変わります。「①大学コース」「②専門的な知識を有するコース」「③職業専門コース」です。③は例えば、美容師や自動車整備などで、12歳の段階から専門学校に通って18歳から働きに出ます。つまり、「大学にいかないといけない」という風潮はまったくありません。一部例外として、大学に行くと年収が良い、という事実もあってアムステルダムに塾が出来ましたが、それほどオランダ国内でニュースに挙がっていないので、やはり日本とは考え方が違います。

- オープンスクール

どの学校にも通って良いことになっているので、必ず保護者と子どもで納得するまで学校を見学にいきます。納得したうえで学校に入学するからか、いわゆるモンスターペアレンツのようか方も少ないですし、仮にその学校に馴染めなかったとしても転校をしやすい環境にもなっています。

- ワークシェアリング

ほとんどの社会人は週3日~週4日勤務が当たり前の環境です。お父さん、お母さん、祖父母、親が余裕を持ちながら働いているので、子育ても余裕をもってできることに繋がります。

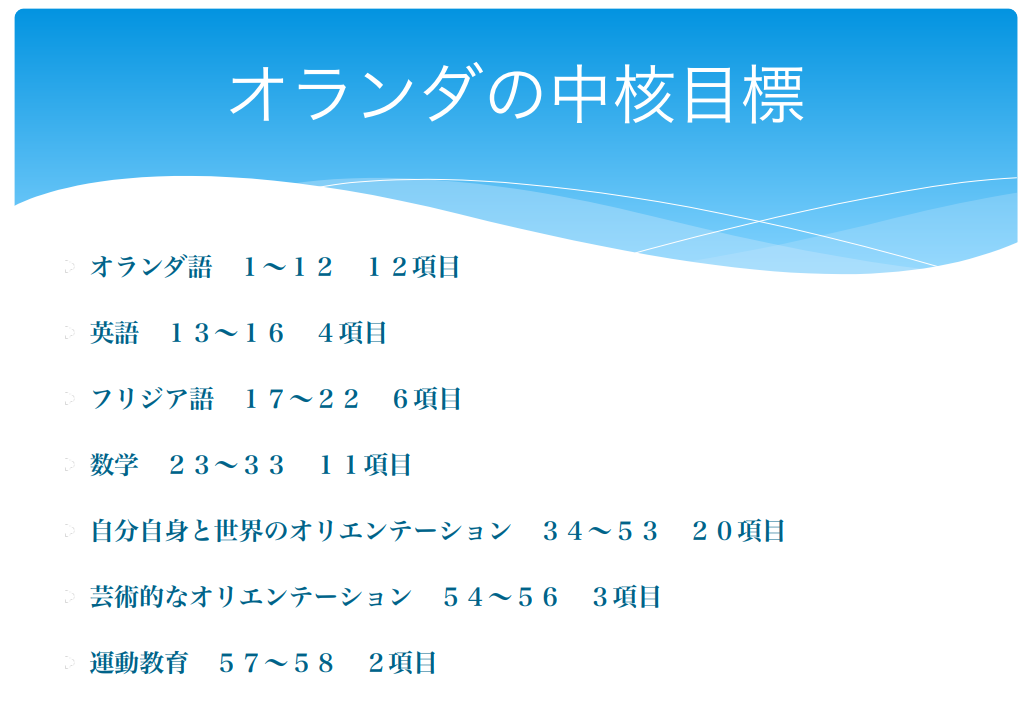

- 学習指導要領

一応ありますが、全部で58項目しかありません。

- ワールドオリエンテーション

これがとても素敵なもので、自分自身と他の人の身体と心の健康、ダイバーシティ、性の多様性を以前から認めている国なんです。そういった背景もあり、オランダは世界で初めて同性婚が認めている国です。

「イエナプラン教育」を日本の学校に取り入れることは出来るのか?

前提として、学習指導要領を逸脱するわけにはいかないんです。

なので、その学年の学習目標に応じて科目を整理してやってます。

たとえば、1~3年生は国語と算数を一緒に学習して、4~6年生は国語と算数と社会を一緒に学習してます。

オランダでは学習指導要領の項目が少ないということは、学びが少ないのではないか?

「役立つことを学べているか」ということを本当に考えないといけないと思っています。果たして、計算を解くスピードを上げないといけないのか、など。もしかすると必要ないものもあるのではないでしょうか。最も社会に出て役立つスキルの一つは「聞く力」だったりします。そういったことを常に考えていきたいですね。

イエナプラン校にいる子ども達は中学校からは通常の日本の学校に行かないといけないと思います。中学校にどうやってつないでいくんでしょうか。

学習指導要領にそってやっていますが、国語・算数など、子ども達それぞれの力量にあわせて一緒のクラスでやっています。一斉に同じことを教える形ではないので、ある意味時間の使い方に工夫があります。

たとえば、ドリルはどれだけ進めてやってくれていいよと伝えていますし、漢字を覚えるのも全部自分のペースでやってもらってます。

勉強が出来る子はどんどん進めていきますし、他の子に教えることに楽しみを覚える子もいます。中学に行くうえで必要な学習は終えられるように進めています。

イエナプランスクールで働いていてなにか課題はありますか?

時数が難しいですね、あと学習指導要領にあわせて行うことの工夫が必要なのと、報告も大変です。

あとは、教員同士のイメージ共有が進まないと子どもにもイメージ共有しづらいのでそのあたりもっと追求していきたいと思っています。

評価はどのように行っているんでしょうか?

いわゆる三段階評価の成績表は渡していません。1・2学期は三者懇談をし、3学期は文章表記の「ラストレター」を渡します。毎学期ごとに子どもたちとその学期に頑張ったことのふり返りを1対1でしています。先生が子どもに質問して、子どもが話す形でやっています。

子どもが真剣に話すので保護者には伝わっていると思いますし、それを聞いた保護者の方は大体子どもを褒めるので、それはとても良い環境を作れていると思っています。通知表を渡すより、子どもの頑張りや学びの過程などが親に伝わっていると思っています。

イエナプラン教育は、教育課程としての位置づけが難しいと思っています。

現状、世田谷区のあるイエナプランの研究校では2学年で組んで行っていますが体育、生活科、総合科目は2学年で出来るかな、とは思っているんですが、どのように実践されてますか?